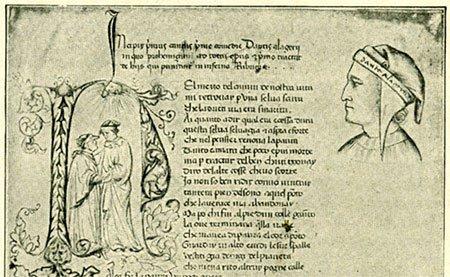

Il De Vulgari Eloquentia costituisce la prima opera in assoluto nella letteratura, sul problema della lingua e ha quindi un valore che va al di là dell’essere un’opera dantesca. E la testimonianza più autentica di quanto Dante abbia sentito e sofferto l’esigenza di trovare una lingua unica per l’Italia, da un duplice punto di vista, come autore che doveva scrivere e poetare in una lingua ancora in formazione, quale era appunto il volgare, e come italiano, che voleva parlare a tutti i cittadini di ogni regione di quella terra che egli definì « il bel paese ove il sì suona».

Dante concepì l’opera come un vero e proprio trattato linguistico, sentendo il bisogno di fondare scientificamente quella lingua che egli aveva usato e stava ancora usando nella sua produzione poetica, per giustificarla e per estenderla a tutte le province italiane. Si può dire che di nuovo l’ansia di ordine e di sistematicità lo avesse guidato nella decisione di intraprendere la scrittura di un tale lavoro, con il quale avrebbe potuto sostenere con ragione anche la composizione in volgare di un’opera dottrinale come il Convivio. Si affiancava certamente a questo complesso di spinte verso un impegno del genere, un po’ d’ambizione, il desiderio di essere presente nelle dispute dei dotti e di guadagnare quel prestigio che gli sarebbe servito, forse, per essere riammesso in patria, dal doloroso esilio.

Il progetto iniziale prevedeva quattro libri, dei quali, invece, fu composto nel 1305 il primo e quattordici paragrafi del secondo, entro il 1306; quindi l’opera è incompleta e non definitiva nella forma, perché le è mancata la revisione finale; tuttavia appare molto chiara l’ossatura centrale di essa e sostanzialmente sono ben marcate le linee generali e fondamentali.

I due tipi di lingua

L’autore muove dal principio che esistono due tipi di lingua: quella naturalis che si apprende da bambini, dalla madre e quella artificialis, chiamata dai romani gramatica che si apprende con lo studio. Risalendo alle origini delle lingue Dante si sofferma sull’episodio biblico della confusione dei linguaggi nella Torre di Babele, per spiegarne la differenziazione, da cui derivarono i vari ceppi, tra i quali quelli che si affermarono in Europa, anzi in merito a quest’ultima, Dante sostiene che le stirpi che qui si stabilirono ebbero un linguaggio tripharium, cioè un triplice idioma, il germanico, il greco e il romanzo. Quanto al latino, al contrario di ciò che aveva dichiarato nella Vita nova e nel Convivio, che il latino era la lingua più nobile, nel De vulgari eloquentia non lo reputa annoverabile tra le lingue madri, perché frutto di elaborazione logica con una rigida struttura sintattica che si presta solo all’espressione dei concetti più difficili del sapere. Il volgare viene ritenuto, invece, la lingua veramente nobile, per la naturalità e l’universalità. Posta questa premessa, Dante passa ad esaminare il gruppo linguistico romanzo riguardante il mezzogiorno d’Europa e lo suddivide in tre idiomi: la lingua d’oil, della Francia, la lingua d’oc della Provenza, la lingua del sì dell’Italia. Quest’ultima a sua volta viene differenziata in ben quattordici unità dialettali fondamentali, sparse nella penisola, che Dante esamina una per una, distinguendole verticalmente, a seconda che siano distribuite sul litorale tirrenico o adriatico.

I volgari regionali

Approfondendo quindi le vicende letterarie e linguistiche del nostro paese, sia pur in modo sintetico e nella forma tipicamente dantesca dell’excursus storico, Dante imposta una storia letteraria in miniatura, delle origini, esaminando il nascere della lingua poetica e la sua evoluzione attraverso le varie scuole, prima fra tutte la siciliana, di cui analizza la natura, mostrando come il linguaggio dei poeti non coincide con la realtà del siciliano parlato dal ceto medio e perciò quello non può essere, il volgare adatto a rappresentare una lingua italiana elegante ed illustre. Né può essere degna a tale scopo la lingua pugliese, o meglio dei poeti illustri; né il toscano, malgrado la pretesa dei guittoniani di potersi vantare di un vulgaris illustri, laddove, se mai hanno conosciuto la vera excellentiam del volgare, poeti come Guido, Lapo, Cino e altri (e qui certo egli allude a se stesso), che si sono distaccati dal toscano. La più bella parlata potrebbe essere il bolognese, ma non fino al punto di diventare l’unica lingua, valida per rappresentare quel volgare illustre a cui Dante aspira, il che è dimostrato dal fatto che i maggiori poeti con Guinizzelli, Fabruzzo e Onesto, si sono tenuti lontani dal bolognese.

I quattro caratteri della lingua

In definitiva, Dante non pensava realmente ad una lingua ideale che si potesse comporre a tavolino, ma nell’impianto di base di un volgare che fosse: illustre, capace cioè di dare gloria a chi lo adoperasse, cardinale, perché intorno ad esso ruotassero tutti gli altri volgari, come la porta ruota intorno al cardine, aulico, in quanto degno di essere parlato e ascoltato nelle corti (aula in latino significava corte, o sala del trono), infine curiale perché adatto anche ad un’assemblea legislativa.

Nel secondo libro, incompiuto, Dante traccia le linee dell’arte poetica, distinguendo i tre stili, tragico o illustre, appropriato per gli argomenti elevati, nell’aristocratico metro della canzone, preferibilmente; il medio o comico, nel quale rientrano il sonetto e la ballata, l’elegiaco o umile. Il volgare illustre è dunque adatto particolarmente allo stile tragico per affrontare i temi più impegnativi quali la Salvezza, la Virtù, l’Amore.

L’opera si conclude con l’analisi della canzone come fondamentale forma poetica e dell’endecasillabo come metro tradizionale e prestigioso. Il De Vulgari Eloquentia è in sostanza un difficile e appassionato tentativo di risolvere il problema della lingua, in modo unitario e definitivo, in questo il suo pregio e il grande merito di Dante, che senza risparmiarsi alcuna fatica, consapevole di non essere quel «nocchier ch’a sé medesmo parca» (Paradiso, XXIII, 69) si era imbarcato nell’impresa, come primo ed unico intellettuale del suo tempo, così moderno da rischiare l’utopia, pur di incanalare in una direzione unitaria i vari dialetti italiani e dare nobile forma alla lingua del sì, contando e sperando anche in una ricerca che non fosse soltanto sua, ma di tutti gli autori più egregi, affinché con il loro contributo elevassero e rendessero eccellente il volgare.